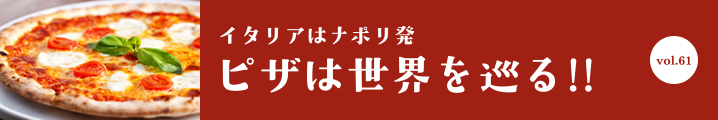

ピザといえば、イタリアを代表する郷土料理。いまや世界中でさまざまなスタイルのピザが楽しまれていますが、世界はもちろん、イタリア全土でも広くピザが食べられるようになったのは、ここ数十年のことなのだそう。ピザの歴史、まずはそのルーツから探ってみましょう。

ピザを「パン生地の上に食材をのせた料理」と捉えると、その起源は新石器時代にまでさかのぼることができるようです。なんでもその頃にはすでに、熱した石の上でパン生地を焼いていたのだそう!

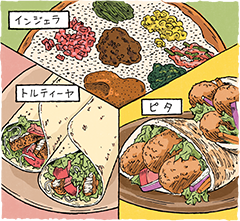

古代エジプト、ギリシア、ローマなどの人々も、小麦や水、オリーブオイルを混ぜた生地を石の上で焼き、焼きあがった生地にオイルやはちみつ、ハーブなどをかけて食べていました。考えてみれば、平らな生地に食材をトッピングする“フラットブレッド”は、世界各国で親しまれているもの。中東や地中海沿岸などで食べられている、野菜や肉、豆などを挟んだピタや、エチオピアの主食で煮込み料理などと一緒に食べるインジェラ、メキシコのトルティーヤなどもピザの親戚といえるのかもしれません。それだからか、ピザ(pizza)の語源は、フラットブレッドを意味するギリシア語やアラビア語、ヘブライ語からきているという説もあるんです。

中世のイタリアでは、フラットブレッドの一種で、小麦粉の生地に野草やラード、きのこなどを加えたフォカッチャや、トルタと呼ばれるパイが食べられていましたが、当時から食べられていたもので現代のピザ、それも本場ナポリのピザに近いのが、シチリア島の郷土料理・スフィンチョーネといわれています。これは1〜2枚の生地の上に食材をトッピングしたパイで、オイルかラード、ハーブ、たまねぎ、そして塩などで味付けするのがスタンダードだったようです。

やがて、南部のナポリでも、平らな生地ににんにくやラード、塩をトッピングしたものや、カチョカヴァッロと呼ばれるチーズとバジルをのせたもの、シラスをのせたチチニエリと呼ばれるフラットブレッドが登場しました。こうした料理に、ピザに欠かせないトマトが加わることで、私たちも親しみのあるピザが誕生します。

その肝心のトマトですが、16世紀に南米からスペイン人がヨーロッパに持ち帰ったものの、同じナス科でヨーロッパ原産のベラドンナという有毒植物と似ていたせいで、人々の多くはトマト=有毒と考え、観賞用植物として育てていました。それを果物として受け入れたのが、当時スペイン領だったナポリの人々。さわやかな酸味のあるトマトはソースの材料にぴったりで、パスタにかけて食べられていたことから、パンとトマトの組み合わせも発案されたようです。ナポリ伝統のピザであるマリナーラも、パン生地にトマト、にんにく、オレガノを加えたシンプルなものですよね。ちなみにこのピザは、お腹を空かせた漁師たちが朝食にもりもり食べたことから、船乗りを意味する“marinara”と呼ばれるようになったとか。

18世紀初頭には、ナポリでピッツェリア(ピザ専門店)が登場します。客席に座って食べるというよりも、店先で立ち食いするスタイルが一般的で、通りを歩きながらピザを切り売りする行商人や屋台もポピュラーだったそうです。日本人の私たちからすると驚きなのが、当時はピザ=貧しい人たちの食べ物とみなされていたこと。家に調理器具もないような貧しい人たちにとって、ピザは安価で購入できるファストフード。モールス信号を発明したサミュエル・モールスが1831年にイタリア旅行した際には、ナポリのピザを「トマトの薄切りを一面にのせ、小魚と黒胡椒、得体のしれない材料を散らし、下水からすくい上げてきたかのようなパンに見える」とまで酷評しているんです……。

しかし、ピザ好きの貴族もいたようです。例えばナポリ王フェルディナンド4世には、夏の宮殿の庭にピザ窯を設置していたという逸話があります。また、自らの名前がピザの呼び名にもなったのがイタリア王国のマルゲリータ王妃です。

1889年、イタリア国王とマルゲリータ王妃はナポリを訪れた際、ピッツェリア・ブランディの職人を呼び、数種類のピザを食します。貧しい人々の食べ物だったピザをなぜ口にしたのかといえば、当時の貴族の常食だったフランス料理に飽きてしまったことが原因なんだとか。

彼女に供されたのは、トマト、モッツァレラ、バジルをのせたもの、ラードとカチョカヴァッロとバジルをのせたもの、シラスをのせたものの3種類。なかでもトマト、モッツァレラ、バジルの組み合わせを気に入ったことで、ピッツァ・アッラ・モッツァレラと呼ばれていたピザが「マルゲリータ」という名前に変わったといいます。トマトの赤、モッツァレラの白、バジルの緑というイタリアの三色旗と同じ配色のピザに、民衆の愛国心を感じたのかもしれませんね。

マルゲリータのエピソードは、高級料理でなかったピザが認められたシンデレラストーリーではあるものの、イタリア全土で普及するのは、第二次世界大戦以降のこと。ナポリなど南部からの移住者の増加や観光業の発達によってその存在が広く知られるようになり、いまでは全国で毎日700万枚も消費される国民食となっています。

イタリアに並ぶ、いやイタリア以上のピザ大国となったアメリカ。ピザの年間消費量は世界中でもっとも多く10億トン超ともいわれています。そもそもアメリカにピザが渡ったのは19世紀後半のこと。南イタリアからの移民が多く住む北東部、ニューヨークやフィラデルフィアなどで、安上がりな食べ物として自宅でつくられたり、パン屋で切り売りされていたそうです。

アメリカ人のピザ愛好家から「アメリカのピザの発祥地」とされているニューヨークのロンバルディが1905年にピザを売るライセンスを取得すると、同店は食料雑貨店兼ピザ屋として繁盛し、いまや観光地として知られるリトル・イタリーの中心地に。そして、第二次世界大戦後はイタリアに駐留していた帰還兵や移民の子孫によって、ピザは小さなコミュニティから広大なアメリカ各地に飛び出していくのです。

一説には年間3兆円を超えるといわれるアメリカのピザ産業。これほど大きくなったのは、冷凍ピザの普及が大きなきっかけのひとつです。調理がお手軽な食品が好まれた1950年代初頭、家庭でテレビを見ながら食べられるワンプレートディッシュのTVディナーや冷凍ミートパイなどとともに人気を集め、メーカーの中には年間500万枚を超える売り上げを記録したところもあったそう。

そして、もうひとつ忘れてはならないのが宅配ピザの誕生です。1960年にミシガン州でスタートしたドミノ・ピザ(創業時はドミニック)は、「焼き立てのピザを30分以内に届ける」というスピーディな配送で話題を呼び、学生や労働者から支持を集め、いまや世界で最大手の宅配ピザチェーンとして親しまれています。

ドミノ・ピザと同じく中西部のカンザス州で1958年に開業したレストラン・ピザハットも、ピザの普及に大きく貢献しました。メニューの多さや家族向けの店内の雰囲気が人気を呼び、できるだけ多くの土地でピザを提供するために、フードコートや空港、病院などにも進出。現在は世界で1万以上のフランチャイズ店を抱える一大ピザチェーンに成長し、1980年代後半には外国人しかピザを買えなかった中国で、現地人向けのレストランまで開業しているんです。

こうしたピザチェーン店によって、ナポリのピザというよりは、アメリカのピザの代名詞といえるペパロニピザや、あらかじめ切り分けられた大きなピザを数人で分け合う文化が世界のスタンダードになりました。もともとは通りで立ち食いしたり、ピッツェリアで食べられていたピザが、自宅でのディナーやパーティのおつまみになったりと、楽しみ方も多様化していったのです。

貴族にも認められた庶民のパートナーであるピザは、アメリカに渡って大きく変化。その影響は日本にも及びます。次ページでは、日本におけるピザの変遷も見ていきましょう!

![Trace [トレース]](/trace/common/img/logo.svg)