トップページ > vol.134 私たちの空を変えるドローン

vol.134

“空飛ぶクルマ”も実用化目前!

私たちの空を変えるドローン

2021年に開催された東京五輪開会式では、国立競技場の夜空に2000台近くのドローンが舞う壮大な“ドローンショー”が繰り広げられて話題になりました。軍事目的で開発されたドローンは、遠隔操作や自動飛行ができ、従来の自動車や航空機よりも小回りが利くモビリティとして、エンターテインメントの世界から社会課題の解決まで幅広く活用されています。将来的には1兆円の国内市場規模に達する可能性を秘めたドローンの世界を覗いてみましょう。

女王蜂と雄蜂の誕生

ドローンというと、複数の回転翼を持つ「マルチコプター」のイメージが強いかもしれませんが、小型から大型の機体まで、さまざまな飛行形態の無人航空機を指す総称として使われています。

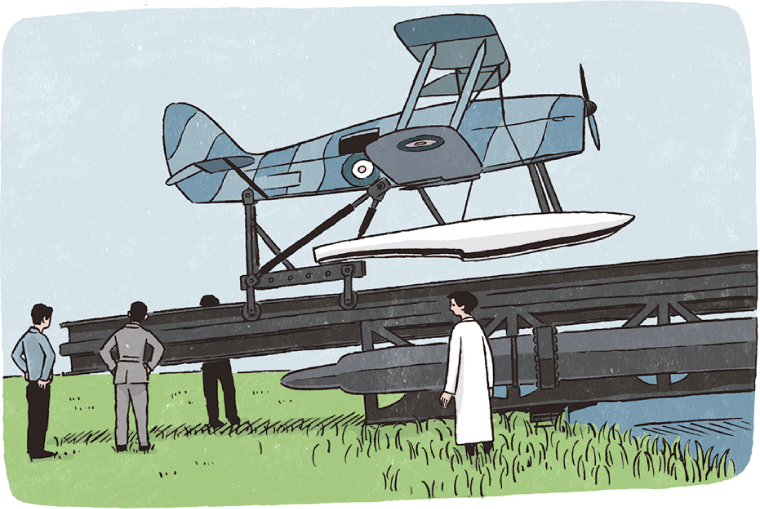

世界で初めて実用化された無人航空機は、1935年、英国で「タイガー・モス」という愛称の複葉機を改造して開発された「クイーン・ビー(女王蜂)」で、その目的は射撃訓練用の標的機でした。

遠隔操縦の研究を続けていた米国でも、1940年に模型飛行機を改造した標的機「ターゲット・ドローン」が軍に正式採用され、第二次世界大戦中は1万5000機以上製造されました。名前にある「ドローン」とは「雄蜂」を意味する英単語で、先行して開発された英国の「女王蜂」に敬意を表して命名されたといいます。これ以降、無人航空機はドローンと呼ばれるようになりました。

無人偵察機から攻撃機に

第二次大戦中に開発されたドローンの操縦は遠隔で行われるものでしたが、戦後は自動飛行を可能にするための研究が進められました。1970年代後半から打ち上げが始まったGPS衛星による高精度な航法技術や衛星通信技術の確立によって、自動飛行を行える無人偵察機が実用化されたのは1990年代に入ってから。1995年にCIA(米中央情報局)や米空軍で運用が始まった「プレデター」は、GPSによって自動飛行が可能な無人偵察機としてボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で実戦投入され、後には米本土から遠隔操作でミサイル発射や爆弾投下ができる無人攻撃機として対テロ戦に投入されました。

民間利用は日本が先駆け

軍事利用の一方で、ドローンの民間利用は日本が世界に先駆けて始めました。その利用方法は農地への農薬散布です。有人のヘリコプターによる農薬散布は、農地が狭く、田畑と住宅地等が混在している日本には適さなかったため、農薬散布ができる無人ヘリコプターの研究開発が1980年に始まり、1991年には本格利用のために農林水産省が「無人ヘリコプター利用技術指導指針」を制定。これにより、各メーカーから農業利用を目的にした無人ヘリコプターが発売されました。

無人ヘリコプターによる空中農薬散布は全国的に普及し、国内の登録数は2800機に上ります。最近はマルチコプター型の無人機も活躍しています。

技術革新で身近な存在に

実は、マルチコプター型のドローンを世界で初めて市販したのも日本の企業です。1989年7月、キーエンスが発売した「ジャイロソーサーE-170」は、4つの回転翼を持つクワッドコプターで、後継機も販売されました。ただし、当時のバッテリーの性能のせいか、飛行時間は数十秒ほどと極端に短かったようです。

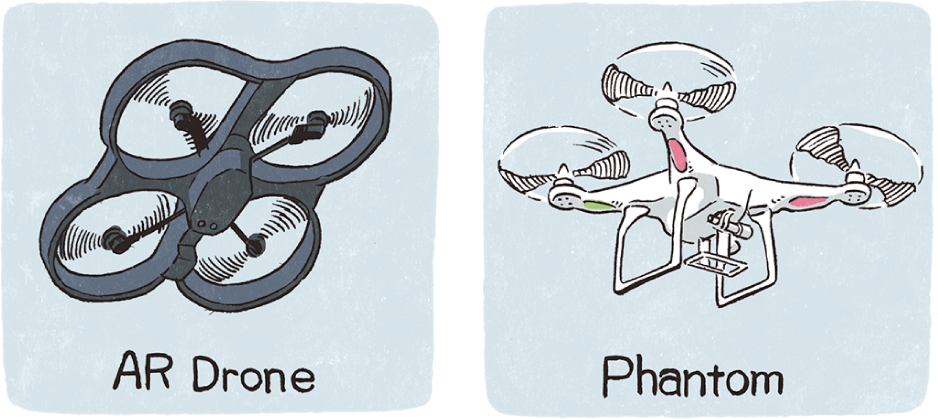

現在のドローン市場の広がりは、モバイル機器や携帯電話用のバッテリーとして普及したリチウムイオンバッテリーの登場や、Wi-Fi、Bluetoothなどの無線通信技術の発達、ジャイロや加速度センサーの小型化など、さまざまな技術革新によって実現したもの。2010年、フランスのパロット社から発売されたホビー用のマルチコプター「AR Drone」が注目を集め、2012年には中国のDJI社がホビーや空撮に活用できるマルチコプター「Phantom」シリーズを発売し、普及に拍車をかけました。

“規制強化”も法整備への糸口に

2015年4月、首相官邸の屋上に不審なドローンが落下していることが発見され、社会的に注目を集めました。この事件をきっかけにドローンに関わる法整備の必要性が認識された一方、ドローンの産業利用推進のための制度整備に関する言及が官民対話でなされ、同年12月には「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」が設立されました。

ドローンの環境整備が進み、社会インフラの点検や土木・建設現場の測量、農業や林業、警備など、さまざまな業界で活用が広がる中、2022年12月には航空法改正によって、本格的に「有人地帯における目視外飛行(レベル4飛行)」を実施することが可能になり、レベル4環境下での実証実験も活発になっています。

市場は1兆円規模に 広がるドローンの活用シーン

インプレス総合研究所によると、日本のドローン産業の市場規模は、機体の販売、ドローン活用のサービス、周辺サービス市場も含めて2022年度で3111億円。2023年度は約24%増の3854億円、2028年度には9054億円に上ると見込まれています。

災害被害を減らすために

自治体や消防へのドローンの導入が進められ、豪雨災害や地震発生時にドローンを活用する動きも広がっています。能登半島地震では道路が寸断されたことにより孤立集落が数多く出たように、災害時には陸路で現場にアクセスすることが困難な場合が多く、ドローンを活用して迅速な被害状況の把握や人命救助につなげたり、災害対応のアナウンスや、孤立地域への救援物資の輸送、ドローンで測量や撮影した動画・写真データを用いた二次災害への対策、通信環境の確保などへの活用も期待されています。

物流の最適化・効率化に

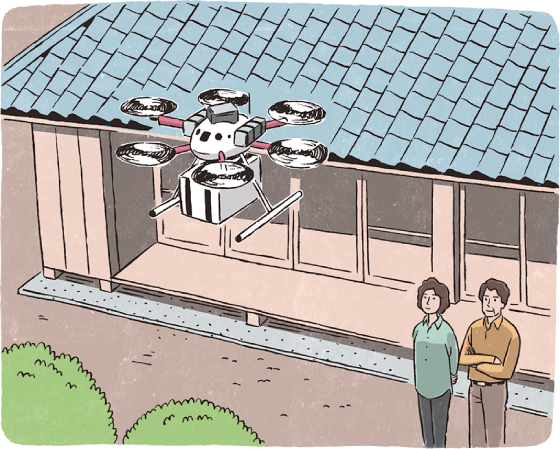

運送業の時間外労働の上限規制が設けられたことで輸送能力が不足する“物流の2024年問題”の解決の糸口としても、自動飛行や空を移動できるドローンの重要性は増しています。山間部や離島のような僻地では非効率な輸送が課題となっていましたが、2022年12月に「有人地帯における目視外飛行(レベル4飛行)」が解禁になったことで、企業や自治体が連携し、ドローンを使った物流の取り組みが本格化。買い物困難地域向けの日用品・食品の配送や、病院・診療所、調剤薬局への医薬品の配送が始まっているほか、既存の物流にドローン配送を組み込んで物流の最適化を目指す「新スマート物流」の社会実装も進んでいます。都市部でもドローンと配送ロボットを組み合わせて荷物を配送する実証実験が行われています。

運送業の時間外労働の上限規制が設けられたことで輸送能力が不足する“物流の2024年問題”の解決の糸口としても、自動飛行や空を移動できるドローンの重要性は増しています。山間部や離島のような僻地では非効率な輸送が課題となっていましたが、2022年12月に「有人地帯における目視外飛行(レベル4飛行)」が解禁になったことで、企業や自治体が連携し、ドローンを使った物流の取り組みが本格化。買い物困難地域向けの日用品・食品の配送や、病院・診療所、調剤薬局への医薬品の配送が始まっているほか、既存の物流にドローン配送を組み込んで物流の最適化を目指す「新スマート物流」の社会実装も進んでいます。都市部でもドローンと配送ロボットを組み合わせて荷物を配送する実証実験が行われています。

日常的な移動を支える

大型化も進むドローンの世界では、電動で自動操縦ができ、垂直離着陸が可能な「空飛ぶクルマ」の実用化が着々と進められています。空飛ぶクルマは「eVTOL(Electric Vertical Take-Off and Landing aircraft)」や「UAM(Urban Air Mobility)」と呼ばれ、世界各国で開発が行われている次世代モビリティ。2011年にドイツで設立されたボロコプター社は、世界で初めてeVTOLの有人飛行に成功し、ギネスにも登録されました。2024年夏に開催されるパリ五輪では、世界初の「空中タクシーサービス」を一般に提供すると発表され、五輪開催期間中に空港間など複数路線の運航を予定しています。このボロコプター社をはじめ、2025年の大阪・関西万博でも国内外の企業が連携してAdvanced Air Mobilityの運航が予定されています。

スピードレースにチームスポーツも

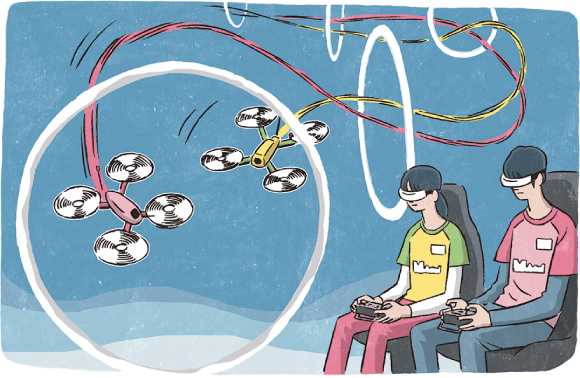

ドローンはスポーツの世界でも可能性を広げています。FPV(First Person View)ゴーグルを装着したパイロットが操縦するレース用のドローンが、障害物が設置された屋内外のコースを最高時速150km以上の猛スピードで飛び抜けるドローンレースは、次世代のモータースポーツとして100万ドルの賞金大会が行われるほど。世界最大規模とされるFAI世界ドローンレース選手権では、2023年の韓国大会で日本人高校生が準優勝を果たし、日本代表チームも総合3位に輝くなど日本の活躍も光っています。レース以外にも、球状のフレームに覆われた複数台のドローンを操り得点を目指すドローンサッカーが登場。韓国発祥で、年齢や性別に関係なく活躍できるチームスポーツとして注目されつつあります。

ドローンはスポーツの世界でも可能性を広げています。FPV(First Person View)ゴーグルを装着したパイロットが操縦するレース用のドローンが、障害物が設置された屋内外のコースを最高時速150km以上の猛スピードで飛び抜けるドローンレースは、次世代のモータースポーツとして100万ドルの賞金大会が行われるほど。世界最大規模とされるFAI世界ドローンレース選手権では、2023年の韓国大会で日本人高校生が準優勝を果たし、日本代表チームも総合3位に輝くなど日本の活躍も光っています。レース以外にも、球状のフレームに覆われた複数台のドローンを操り得点を目指すドローンサッカーが登場。韓国発祥で、年齢や性別に関係なく活躍できるチームスポーツとして注目されつつあります。

思い返せば、新型コロナウイルス感染症が全世界に猛威をふるっていた頃、アメリカやガーナなどの一部地域でコロナ対策に必要な血液サンプルや医療物資の輸送を支えたのもドローンでした。ドローンの活用が暮らしの一部になる社会は、すでに到来しているのかもしれませんね。

参考文献(順不同)

鈴木真二 監修、日本UAS産業振興協議会 編『トコトンやさしいドローンの本』(日刊工業新聞社)/鈴木真二・中村裕子 編『ドローン活用入門 レベル4時代の社会実装ハンドブック』(東京大学出版会)/野波健蔵 監修、先端ロボティクス財団 編著『日本ドローン年鑑』(日刊工業新聞社)/リチャード・ウィッテル『無人暗殺機 ドローンの誕生』(文藝春秋) 等

![Trace [トレース]](/trace/common/img/logo.svg)