トップページ > vol.128 ニッポンのお弁当

vol.128

日常を鮮やかに彩る“携行食”

ニッポンのお弁当

“BENTO”として英語辞書にも載るほど世界に知られるようになった日本のお弁当。限られたスペースに美意識とおいしさを詰め込んだ日本ならではの食文化は、どんな変遷を辿ってきたのでしょう?

日本のお弁当のはじまり

狩り、漁、農作業など屋外で働くときや戦争時に食事ができるように、米を乾燥させた乾飯(かれいい)や、おにぎりの祖先である屯食(とんじき)を持っていったのがお弁当の起源と考えられます。奈良時代に完成した『古事記』には、倭建命(ヤマトタケルノミコト)が東征の際の昼食に御粮(みかれひ=乾飯のこと)を食べているくだりがあり、古代から保存食、携行食だったことがうかがえます。

「弁当」の語源には諸説あり、中国語で「便利なこと」を意味する「便当」が日本に伝わって「弁当」に変化したという説や、織田信長が大勢の兵一人ひとりに配膳した食事を「弁当」と呼んだという説、食事を一人分ずつ盛る容器「面桶(めんつう)」が訛った説などが知られています。

17世紀初めにイエズス会宣教師が編纂した『日葡辞書』には「Bento」の項目があり、「充足、豊富」という意味と「文具箱に似た一種の箱で、ひきだしがつき、食べ物を入れて携行するもの」という意味が記されていたそうです。

現在に続くお弁当文化の開花

現在に続くお弁当文化が花開いたのは江戸時代から明治時代にかけて。私たちに馴染みの深いお弁当のルーツをひもといてみましょう。

一大娯楽を堪能するために誕生

白いご飯にバリエーションに富む副菜の数々ーー現在のお弁当の原型といえる幕の内弁当は、江戸時代に誕生しました。もともと歌舞伎の役者や裏方のための食事が、一日がかりで芝居見物を楽しむ観客に向けて供されるようになったのがはじまりで、献立は握り飯にこんにゃくや里芋、焼き豆腐の煮物などが定番。卵焼きが入っていると豪華だったそう。ちなみに、いなり寿司と巻き寿司を詰め合わせた助六寿司も、観劇が終わりに近づき小腹がすいた頃に食べるお弁当として江戸時代中期に登場しました。

白いご飯にバリエーションに富む副菜の数々ーー現在のお弁当の原型といえる幕の内弁当は、江戸時代に誕生しました。もともと歌舞伎の役者や裏方のための食事が、一日がかりで芝居見物を楽しむ観客に向けて供されるようになったのがはじまりで、献立は握り飯にこんにゃくや里芋、焼き豆腐の煮物などが定番。卵焼きが入っていると豪華だったそう。ちなみに、いなり寿司と巻き寿司を詰め合わせた助六寿司も、観劇が終わりに近づき小腹がすいた頃に食べるお弁当として江戸時代中期に登場しました。

旅にも日常のプチ贅沢にも欠かせない

黒ごまをまぶした梅干し入りおにぎり2個とたくあん2切れ。それを竹の皮に包んだお弁当が、今では数千種類に上るといわれる駅弁のルーツとされています。新橋ー横浜間で日本初の鉄道が開通してから13年後の1885(明治18)年、日本鉄道の上野ー宇都宮間が開業した際に、時間がかかる鉄道旅の道中で空腹を満たせるようにと、地元の旅館に委託して宇都宮駅で売り始めたのがこのお弁当でした。

黒ごまをまぶした梅干し入りおにぎり2個とたくあん2切れ。それを竹の皮に包んだお弁当が、今では数千種類に上るといわれる駅弁のルーツとされています。新橋ー横浜間で日本初の鉄道が開通してから13年後の1885(明治18)年、日本鉄道の上野ー宇都宮間が開業した際に、時間がかかる鉄道旅の道中で空腹を満たせるようにと、地元の旅館に委託して宇都宮駅で売り始めたのがこのお弁当でした。

「汽車弁当」「汽車弁」と呼ばれていた駅弁は鉄道の拡大とともに各地に広がり、東海道本線の全通(1889〈明治22〉年)時には幕の内風のリッチな弁当が登場。明治後期には地元の食材を使ったご当地駅弁が早くも楽しまれていたようです。

今では移動時だけでなく、日常のちょっとした贅沢にもなっている駅弁ですが、今日の隆盛の立役者といえば百貨店の駅弁大会でしょう。その歴史は古く、全国初の駅弁大会は1953(昭和28)年に高島屋大阪店で開催された「有名駅弁即売会」。現在は京王百貨店新宿店(東京)、阪神百貨店梅田店(大阪)、鶴屋百貨店(熊本)による駅弁大会が「3大駅弁大会」と呼ばれています。

なかでも最も歴史が古いのが、1966(昭和41)年に初開催され、2023年1月に58回目を迎えた京王新宿店の「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」です。その場で仕上げる実演販売や航空便、輸送車を駆使して運ばれる輸送駅弁など、全国各地から約300種類の駅弁が一堂に集まる名物催事は、2週間の開催期間中に約30万食を販売。売上高は6億円以上と、百貨店の物産展としても最大級の規模を誇り、注目度の高さから新作駅弁がお披露目される機会にもなっています。

なかでも最も歴史が古いのが、1966(昭和41)年に初開催され、2023年1月に58回目を迎えた京王新宿店の「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」です。その場で仕上げる実演販売や航空便、輸送車を駆使して運ばれる輸送駅弁など、全国各地から約300種類の駅弁が一堂に集まる名物催事は、2週間の開催期間中に約30万食を販売。売上高は6億円以上と、百貨店の物産展としても最大級の規模を誇り、注目度の高さから新作駅弁がお披露目される機会にもなっています。

国力増強、戦意高揚のために

第2次世界大戦中の日本では国力増強と戦意高揚を目的に、1939(昭和14)年8月に毎月1日の「興亜奉公日」が定められ、禁酒禁煙、一汁一菜、飲食店の休業などが義務付けられました。そんな時代に大人や子どもが職場や学校に持っていったのが、白飯(麦を混ぜることも)を敷き詰めた弁当箱の真ん中に梅干しを載せた日の丸弁当です。

梅干しには疲労回復やお米のカロリーを無駄なくエネルギーに変換させる効果があるものの、たったひとつのおかずでは質素そのもの。子どもかわいさから、家族がご飯の下に別のおかずをこっそり入れてくれることも珍しくなかったそうです。戦争が長引き食糧難が悪化すると、茹でたイモやカボチャを持っていくのが精一杯という時期も続きましたが、戦後は大型のアルミ製弁当箱にぎっしり白飯を詰めて梅干しを載せる「ドカ弁」として、肉体労働に従事する労働者を支えます。

包むものから箱への進化

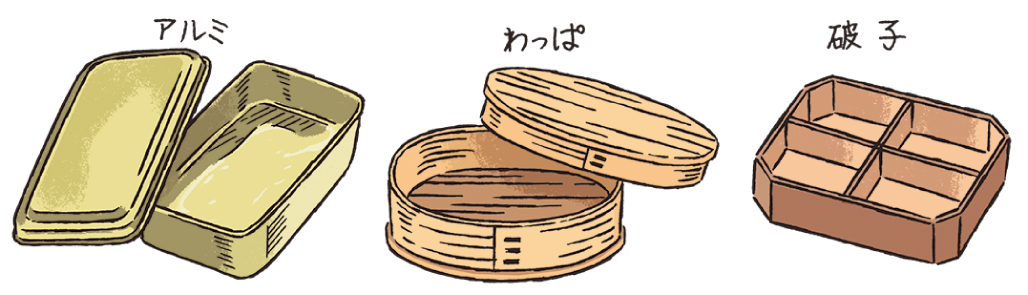

日の丸弁当でよく使われていたアルミ製のお弁当箱は、梅干しの酸によって穴が開いてしまうこともしばしばありました。今では保温機能があるもの、電子レンジ対応のものなど、さまざまなお弁当箱が手に入りますが、その原型は殺菌力が高いと考えられていた竹皮や熊笹の葉などでした。時代が進むと、柳の枝や木で使い捨ての箱がつくられ始め、乾飯を入れる「かれひけ」と呼ばれる容器ができ、平安時代初めには「破子(わりご)」となりました。

破子は蓋付きの箱の内部に仕切りがあるもので、曲木でつくる「わっぱ」などに発展します。室町時代に登場した重箱は、江戸時代になると貴族や武士、庶民の楽しみだった花見でごちそうを詰めるお弁当箱として使われるようになり、慶事の際の贈答用の容器としても広く重宝されました。

世界にも広がる現代版愛情弁当

江戸時代に勤番の下侍が腰に下げて出仕した腰弁当に由来する「腰弁」。外食費用を節約するために毎日弁当を持って通勤していた下級官吏や月給取りを揶揄する言葉として明治時代に広まりましたが、それとは反対に、手づくり弁当を家族の愛情の象徴としたのが、高度成長期に登場した「愛妻弁当」「愛情弁当」です。

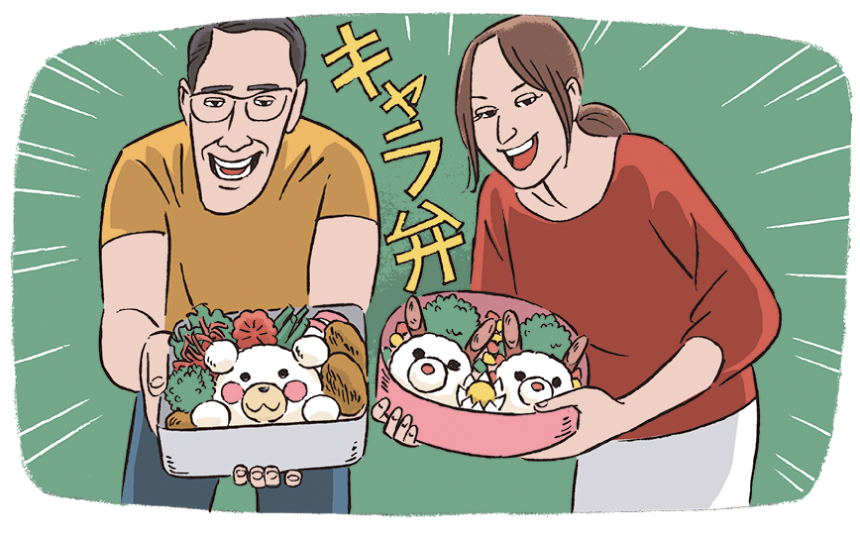

今ではさまざまな食材を使ってアニメなどのキャラクターを表現する「キャラ弁」が、愛情たっぷりの手づくり弁当の代表格です。子どもが好き嫌いなくお弁当を食べてくれるように、ウインナーをタコのかたちにしたり、海苔やそぼろで動物や乗り物を描くことは昔からあったものの、「キャラ弁」として脚光を浴びたのは1990年代のこと。新聞にキャラ弁を勧める投書が掲載されたり、全国のキャラ弁自慢が自身のレシピブログで紹介し始めたりしてブームとなり、さまざまなキャラ弁用アイテムが登場して、その人気は海外にも飛び火しました。

ちなみに、キャラ弁の重要アイテムといえるタコさんウインナーの考案者とされているのが、NHKの長寿料理番組「きょうの料理」の講師を務めていた料理研究家の尚道子さん。昭和30年代、幼稚園に通っていた子どもの食の細さを心配し、おかずに加えるウインナーを食べやすくするために切り目を入れて焼いたところ、タコが足を広げているように仕上がったことが誕生のきっかけだったといいます。

冷たいままから温めて食べるものへ

高度経済成長によるライフスタイルの変化に合わせて、お弁当のあり方も変化したのが1970年代から80年代にかけてのこと。女性の社会進出や少子高齢化、少人数世帯の増加などを受けて、外食と手づくりの料理を家で食べる内食の間にある「中食」ーー市販の惣菜やお弁当を購入して家で食べる新しい食のスタイルが広がり、70年代後半にはつくりたてのお弁当を提供するほっかほっか亭のような持ち帰り弁当チェーンが登場します。また、80年代後半にはセブンイレブンが初めて電子レンジで温められる耐熱容器を使用したコンビニ弁当の販売を始めたことで、冷たいまま食べるのが当たり前だったお弁当は「温めて食べるもの」になっていきました。

近年は低温を維持したまま輸送できるコールドチェーンの確立で、劣化しやすかった葉物野菜なども鮮度の良い状態で使えるようになり、健康志向の高まりを受けたヘルシーなお弁当や、おかずを一品に絞った低価格弁当など、コンビニ弁当はさまざまな嗜好に合わせて日々進化を続けています。超高齢化社会を迎えて、高齢者にお弁当を宅配しながら健康や安全確認の見守りもする地域や民間のサービスが登場したり、コロナ禍を受けて冷凍食品に抵抗を感じる人が少ない傾向にある中で冷凍弁当の定期宅配サービスが拡大したりと、お弁当の役割はさらに広がっています。

今では保温式のお弁当箱があり、冷めていても電子レンジで気軽にチンできますが、寒い地域では冷え切ったお弁当をストーブで温めることも冬の風物詩でした。一方、お隣の国・台湾では夏でも冬でもお弁当は温かいのがマスト。学校には必ずお弁当を温める専用の機械があり、お昼どきにはフル稼働しているそう。ところ変わればお弁当文化も変わるものですね。

参考文献(順不同)

権代美重子 『日本のお弁当文化 知恵と美意識の小宇宙』(法政大学出版局)/神田外語大学編『連続講義 「食べる」ということ―「食」と「文化」を考える』(ぺりかん社)/マリア・ロドリゲス・デル・アリサル「弁当と日本文化」(第94回日文研フォーラム、国際日本文化研究センター)/吉田金彦『衣食住語源辞典』(東京堂出版) 等

![Trace [トレース]](/trace/common/img/logo.svg)